Abbiamo chiesto ai…

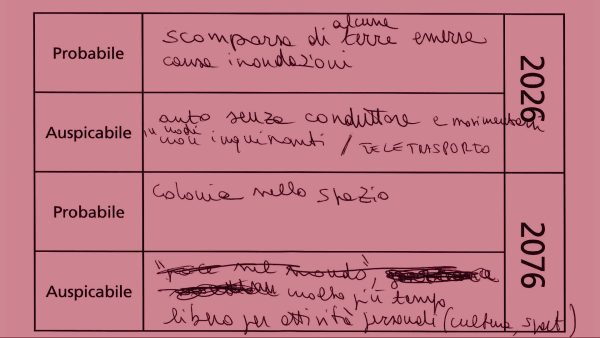

Intuizioni sul futuro – 3

Abbiamo chiesto ai…

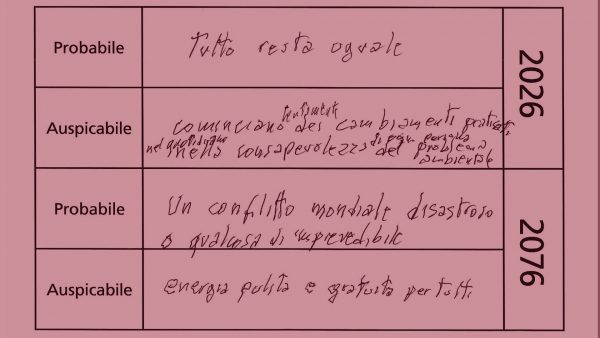

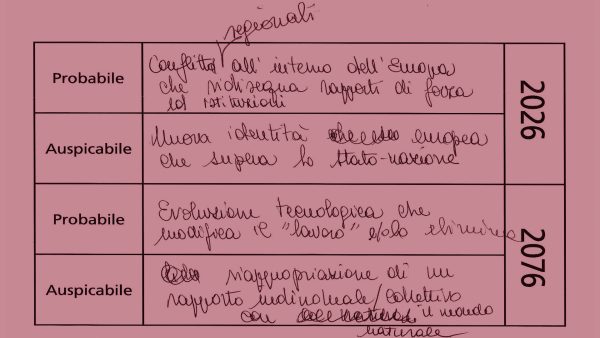

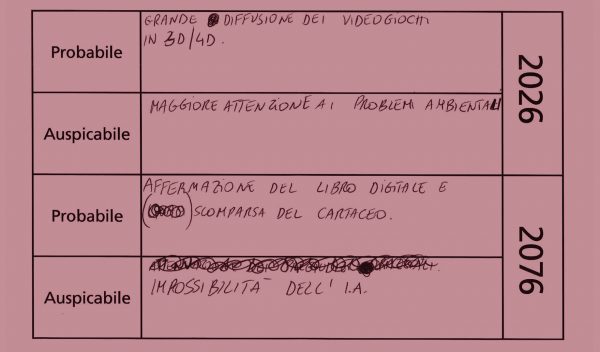

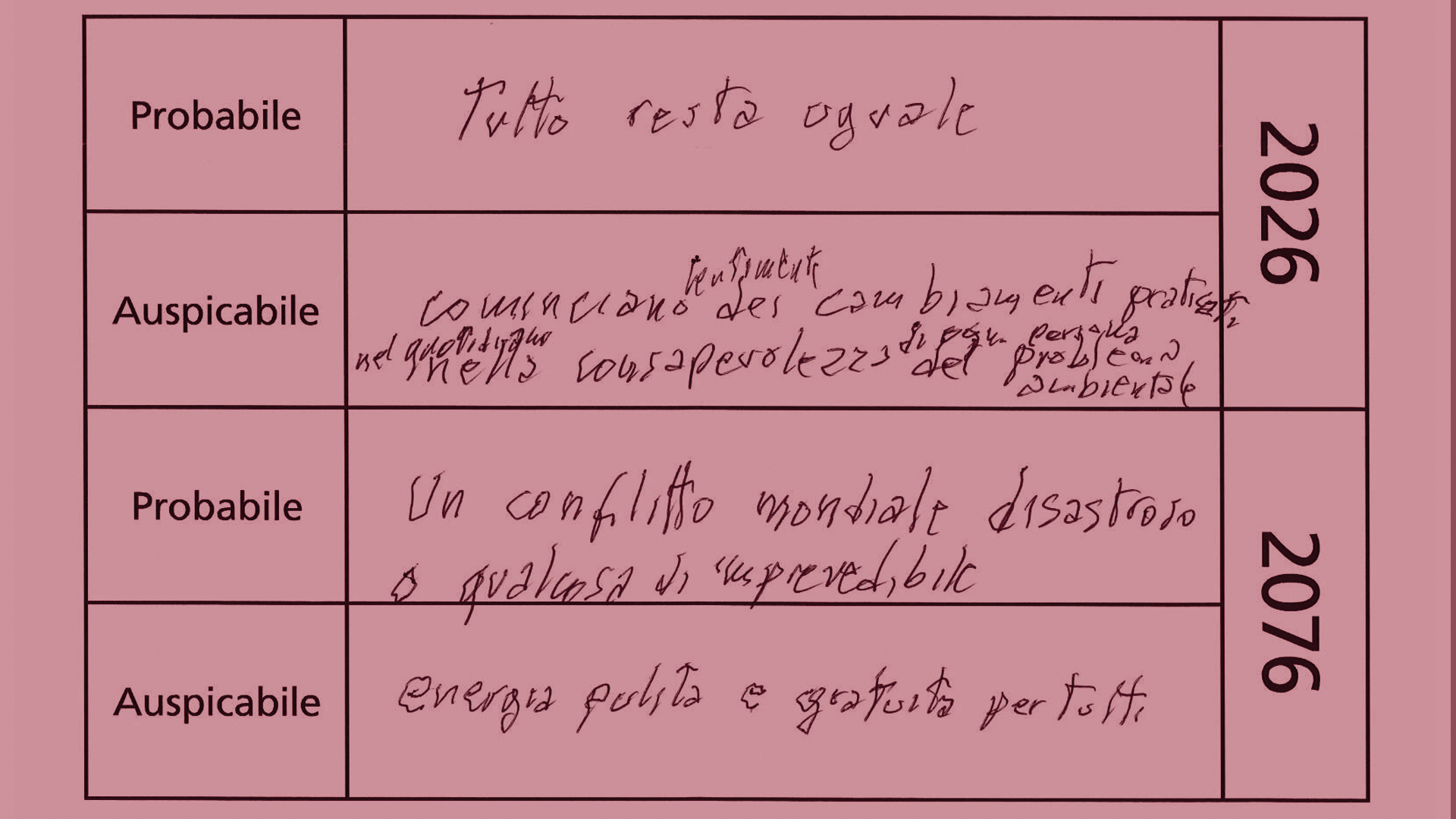

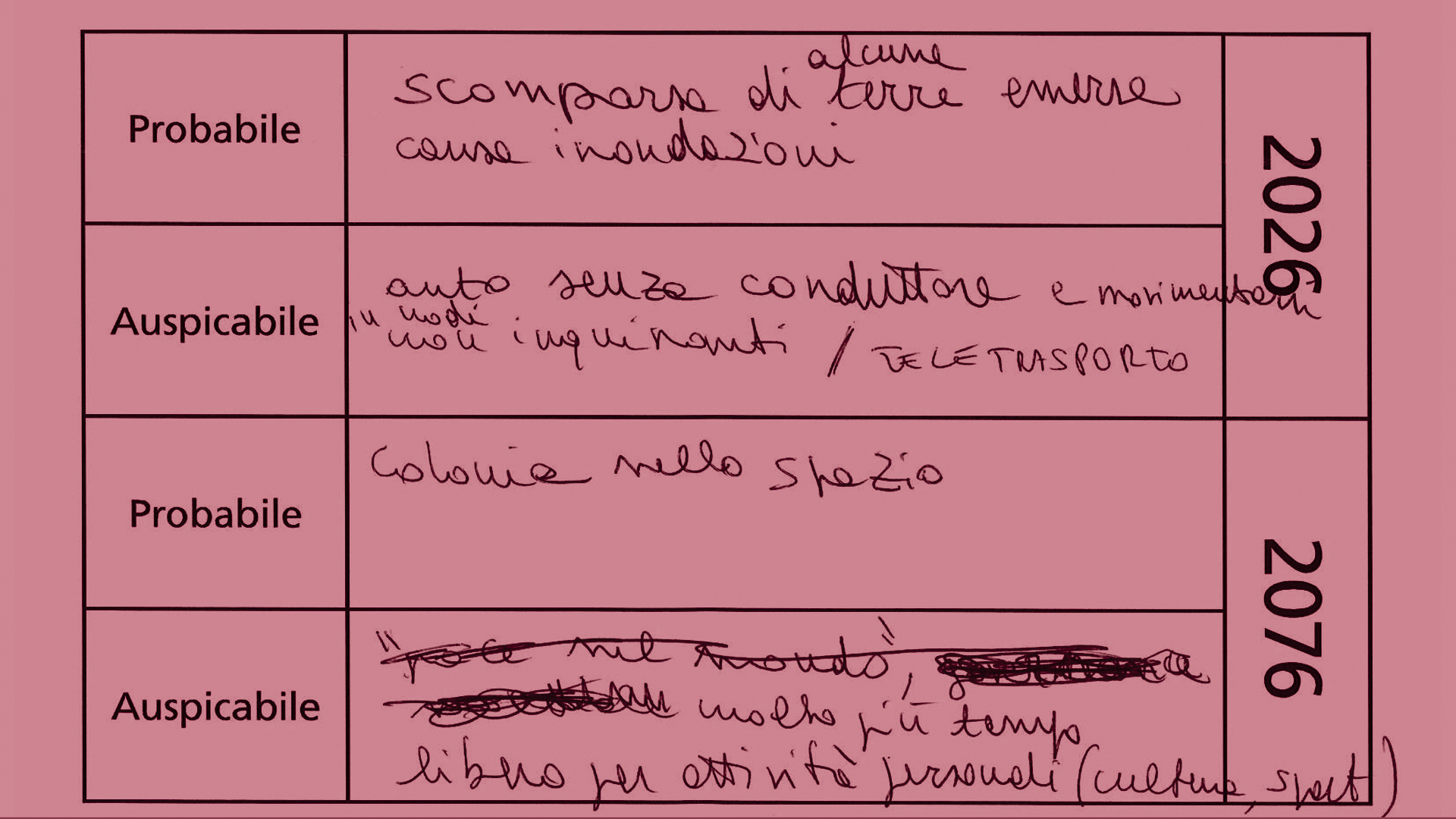

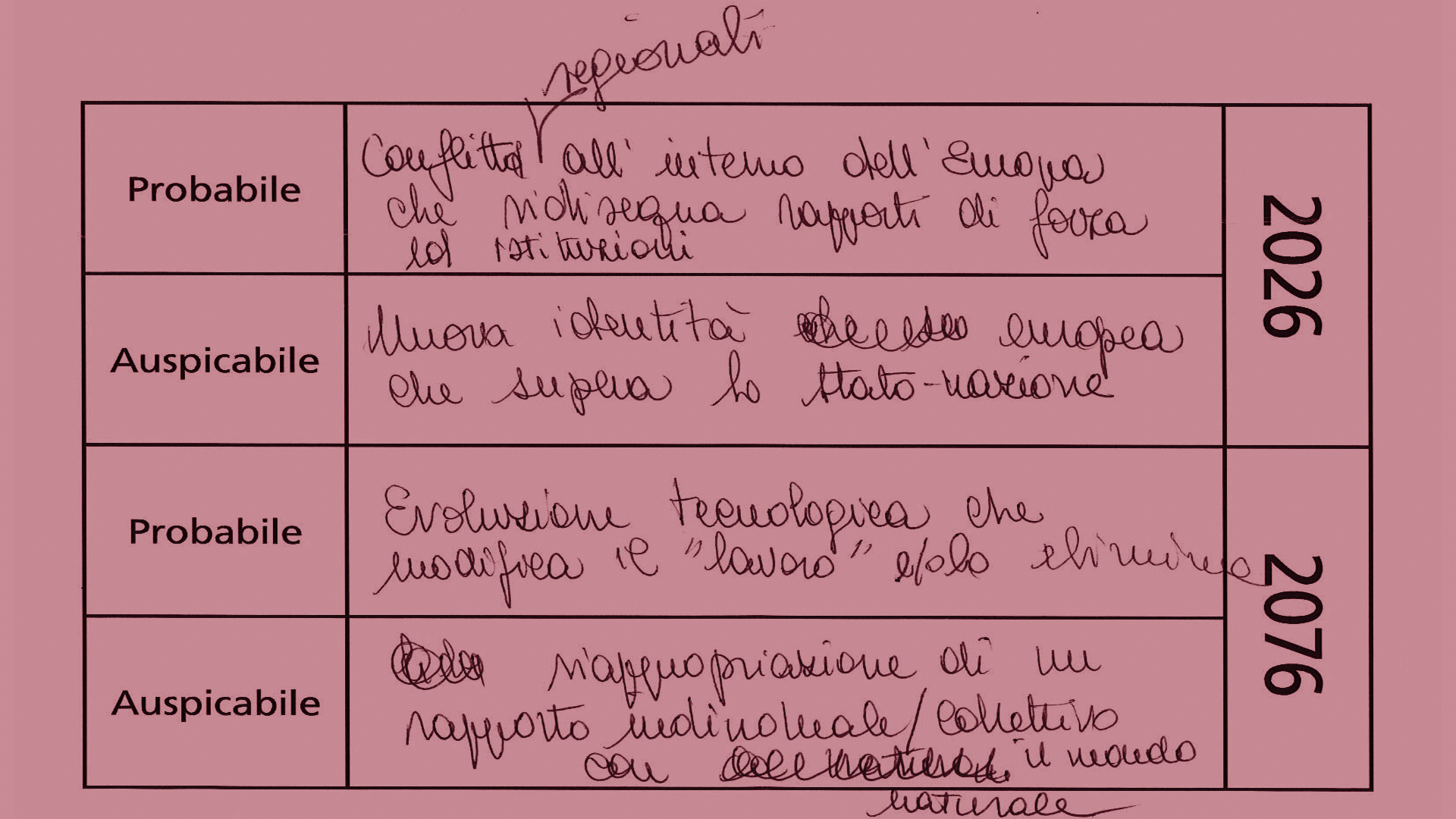

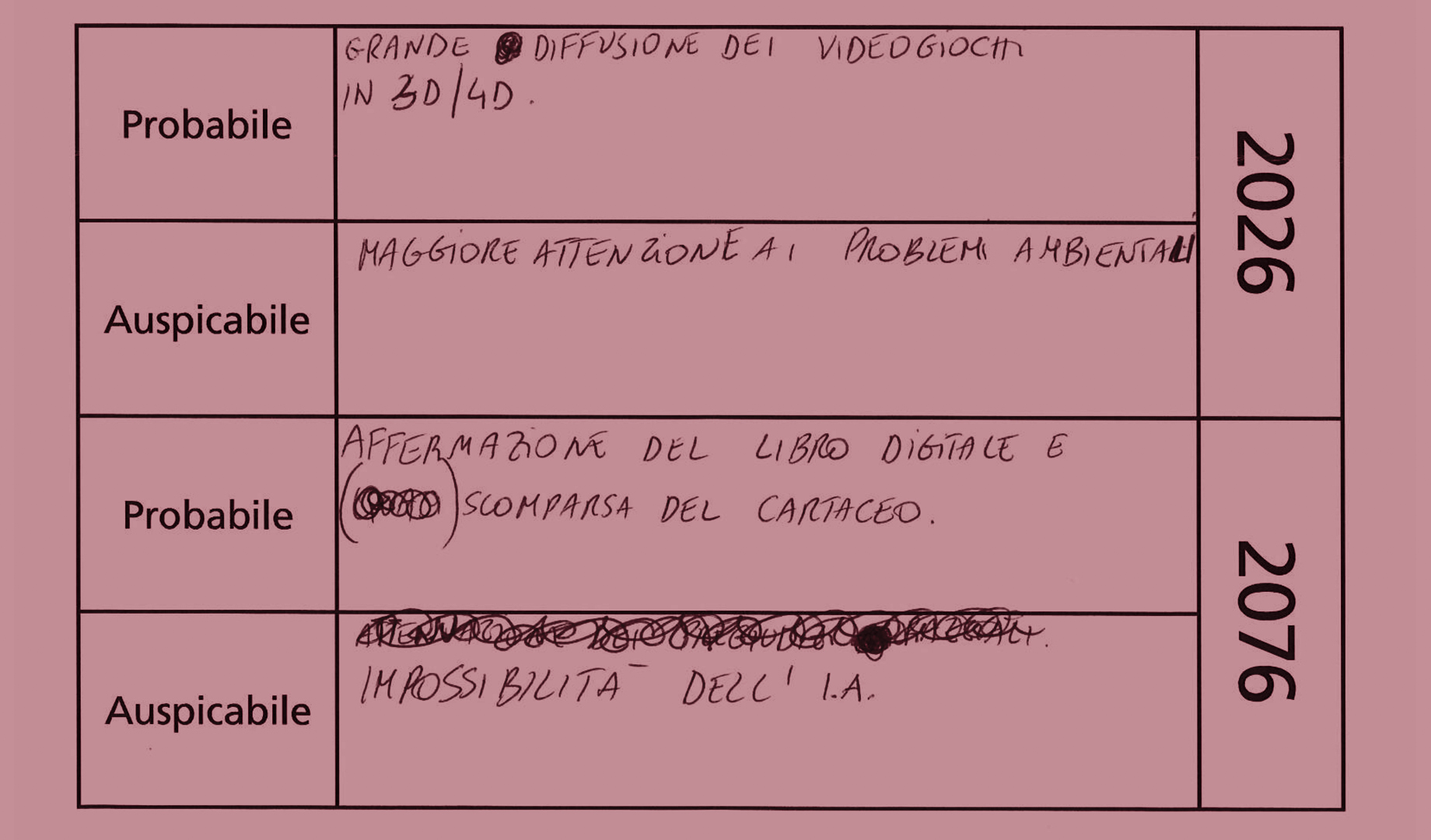

Abbiamo chiesto ai partecipanti al laboratori di filosofia per adulti di condividere…

Tra passato e futuro

Grand Tour

L’Europa degli altri

La presenza di un numero sempre maggiore di immigrati in Europa non è solo un fatto quantitativo, con svariate conseguenze sociali, economiche e culturali. Differenti livelli quantitativi nei vari indicatori non producono solo un cambiamento quantitativo. Insieme producono e creano nuove problematiche, nuovi processi di interrelazione: in una parola, un…

La presenza di un numero sempre maggiore di immigrati in Europa non è solo un fatto quantitativo, con svariate conseguenze sociali, economiche e culturali. Differenti livelli quantitativi nei vari indicatori non producono solo un cambiamento quantitativo. Insieme producono e creano nuove problematiche, nuovi processi di interrelazione: in una parola, un cambiamento qualitativo – niente di meno, come si è detto, di un nuovo tipo di società. Alquanto diverso dal modello di Stato-nazione come noi lo conosciamo, e dai suoi principi fondatori, che non a caso sono oggi in crisi. Si pensi agli elementi stessi dello Stato: un popolo, un territorio, un ordinamento – tutti e tre, per motivi diversi, attualmente in crisi, sotto pressione, in…

La presenza di un numero sempre maggiore di immigrati in Europa non è solo un fatto quantitativo, con svariate conseguenze sociali, economiche e culturali. Differenti livelli quantitativi nei vari indicatori non producono solo un cambiamento quantitativo. Insieme producono e creano nuove problematiche, nuovi processi di interrelazione: in una parola, un cambiamento qualitativo – niente di meno, come si è detto, di un nuovo tipo di società. Alquanto diverso dal modello di Stato-nazione come noi lo conosciamo, e dai suoi principi fondatori, che non a caso sono oggi in crisi. Si pensi agli elementi stessi dello Stato: un popolo, un territorio, un ordinamento – tutti e tre, per motivi diversi, attualmente in crisi, sotto pressione, in perdita di capacità definitoria e dunque di efficacia. Per non parlare di quell’altro elemento, implicito ma ben reale nella nostra comprensione della società (lo sanno bene coloro che appartengono a una minoranza religiosa), che si aggiunge ai tre precedenti: una religione. La pluralizzazione avviene e aumenta già per dinamiche interne alle nostre società. Ma, in più, la presenza di immigrati non è culturalmente né religiosamente neutra. Gli immigrati non arrivano “nudi”: portano con sé, nel loro bagaglio, anche visioni del mondo, tradizioni, credenze, pratiche, tavole di valori, sistemi morali, immagini e simboli. E prima o poi sentono il bisogno, se mai l’hanno perduto, di richiamarsi a esse come a indispensabili nuclei di identità: spesso per identificazione, talvolta anche solo per opposizione. Essi spesso giustificano e confermano una specificità e anche una sensibilità religiosa che una modernità superficiale nelle apparenze, e nello stesso tempo profonda e radicale nella sua capacità di scalfire gli stili di vita tradizionali e i convincimenti su cui si basano, apparentemente fa di tutto per cancellare. In una parola, la religione, e ancora di più la religione vissuta collettivamente e comunitariamente, ha un suo spazio e un suo ruolo nella costruzione dell’identità individuale e collettiva di nuclei significativi di immigrati. Questo processo provoca un cambiamento radicale – di paradigma, in senso forte – nel nostro criterio interpretativo e, ancora prima, nella nostra percezione, nel nostro vissuto relativo al rapporto tra religione-popolo-territorio. Per…

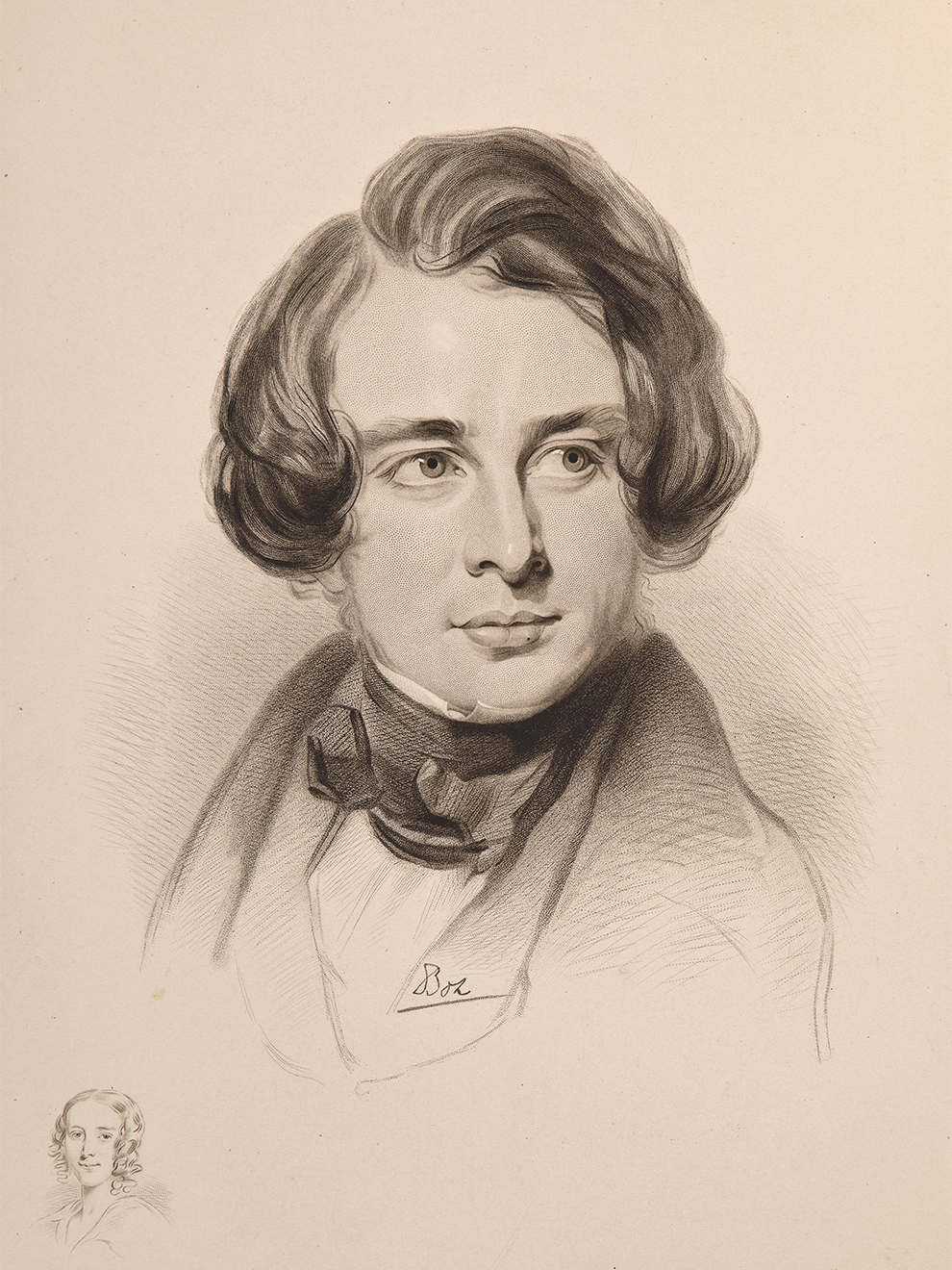

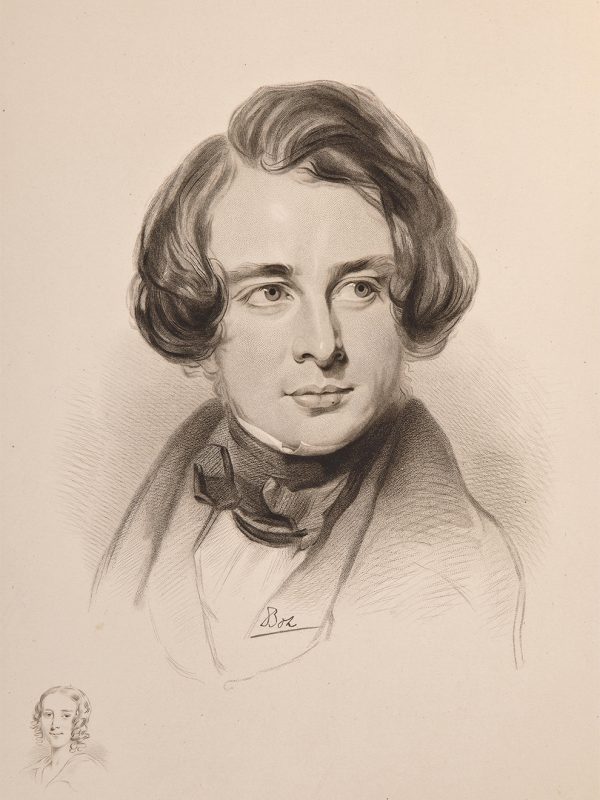

Filippo Guicciardi

Carlo Forciroli

Giovanni Pindemonte

Giacomo Molza

Ciò che turba gli uomini non sono le cose, ma i giudizi che essi formulano sulle cose. Per esempio, la morte non ha nulla di temibile, altrimenti sarebbe sembrata tale anche a Socrate.

Filippo Filonardi

Astanti osservano un dirigibile (lastra FSC)

Vita quotidiana di un maestro neoplatonico

Le nozze di Maria

Filosofia e teatro

Il Sofista da Platone, mise en espace, ERT − Emilia Romagna Teatro Fondazione e Fondazione San Carlo, 30 novembre –…

Un dialogo immaginario tra filosofi

Il complesso tema affrontato dai 470 studenti delle 19 classi degli Istituti Secondari Superiori di Modena e provincia nella quarta…

Un ospite internazionale alla presentazione del libro del marchese Campori

“Dal Castello, trasformato in Dogana, parte una metropolitana merci che corre sotto la città di Modena. Il palazzo Civico è…

“Dal Castello, trasformato in Dogana, parte una metropolitana merci che corre sotto la città di Modena. Il palazzo Civico è stato interamente rivestito di lastre d’alabastro: su di esse ogni giorno vengono scritte le notizie quotidiane, gratuite come le copie dei giornali in consultazione al gabinetto letterario aperto accanto alla Biblioteca. Qui potete trovare anche libri e stampe dei sei continenti: giacché ora se ne conoscono sei! L’ultimo è appena stato scoperto da un veneziano e questi lo ha battezzato ‘continente S. Marco’.

Le strade, ricoperte non più da selciato ma da una sorta di panno feltro di fitta tessitura, impenetrabile all’acqua, permettono alle carrozze di scorrere senza rumore e ai cavalli di legno con movimenti automatici di passare senza…

“Dal Castello, trasformato in Dogana, parte una metropolitana merci che corre sotto la città di Modena. Il palazzo Civico è stato interamente rivestito di lastre d’alabastro: su di esse ogni giorno vengono scritte le notizie quotidiane, gratuite come le copie dei giornali in consultazione al gabinetto letterario aperto accanto alla Biblioteca. Qui potete trovare anche libri e stampe dei sei continenti: giacché ora se ne conoscono sei! L’ultimo è appena stato scoperto da un veneziano e questi lo ha battezzato ‘continente S. Marco’.

Le strade, ricoperte non più da selciato ma da una sorta di panno feltro di fitta tessitura, impenetrabile all’acqua, permettono alle carrozze di scorrere senza rumore e ai cavalli di legno con movimenti automatici di passare senza battere gli zoccoli. Le case in ferro fuso non hanno fondamenta: sono pensate per essere spostate all’occorrenza per sfuggire ad un cattivo vicino o ad un suonatore di violino. Giunto a quella che un tempo era la mia casa, una scala con gradini che si muovevano da soli mi ha portato al primo piano…”.

Le righe appena riportate sono un sunto della Modena fra cento anni contenuta nell’ultima fatica letteraria che il marchese Cesare Campori, con la collaborazione del conte Luigi Forni, presenteranno questa sera alle 18.00 ai membri dell’Accademia di Scienze Lettere e Arti. Nell’occasione, data la proiezione verso il futuro che quest’opera porta in sé e, come…

Disegniamo la felicità