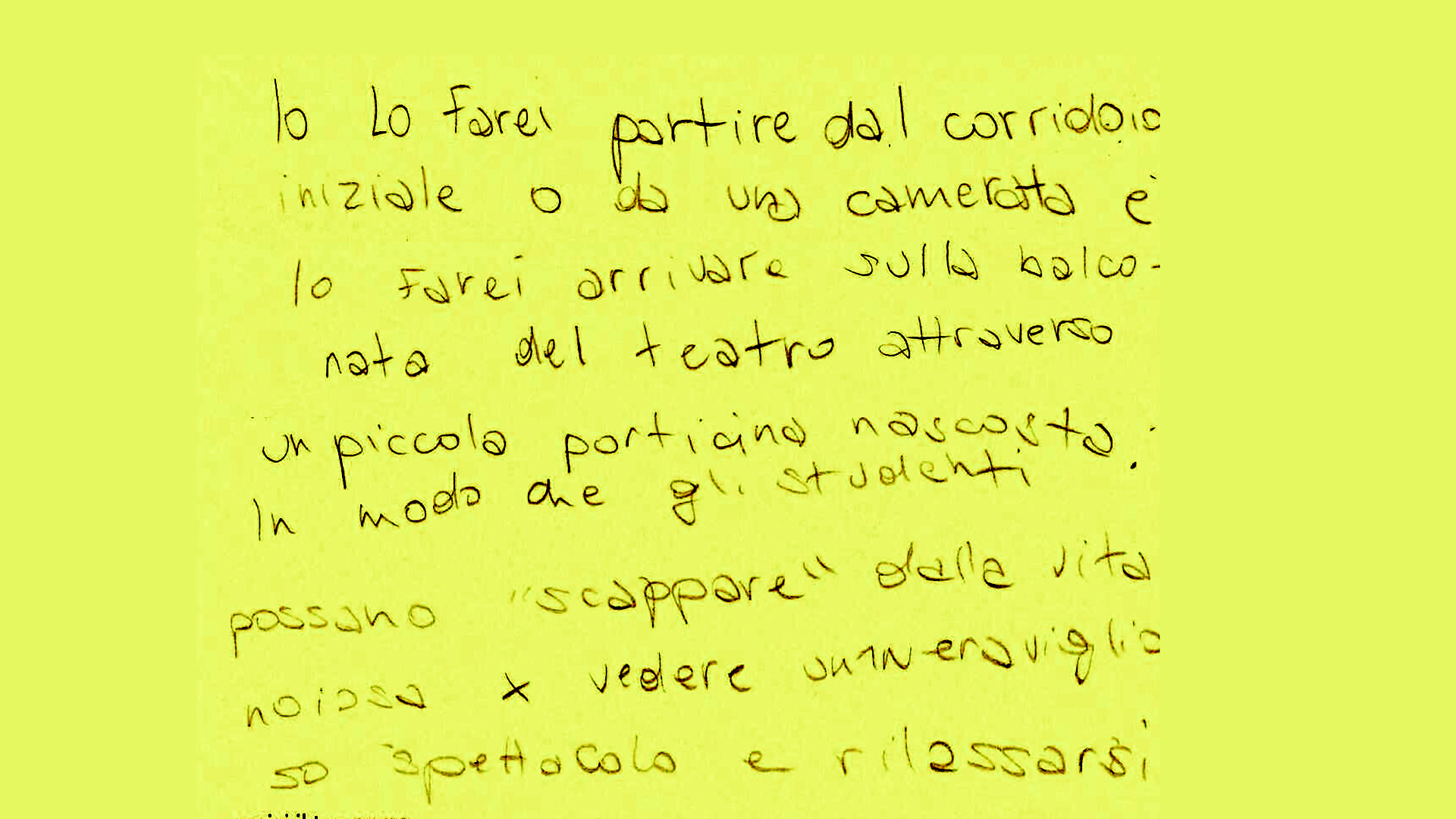

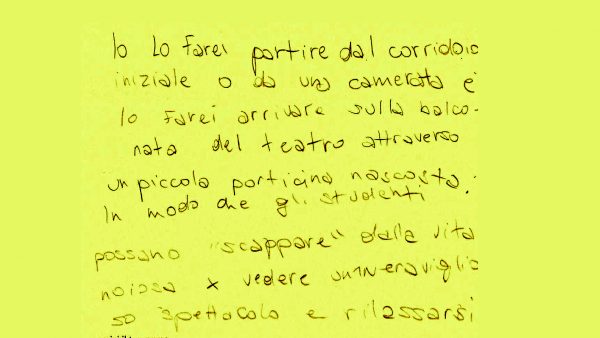

“vorrei che il…

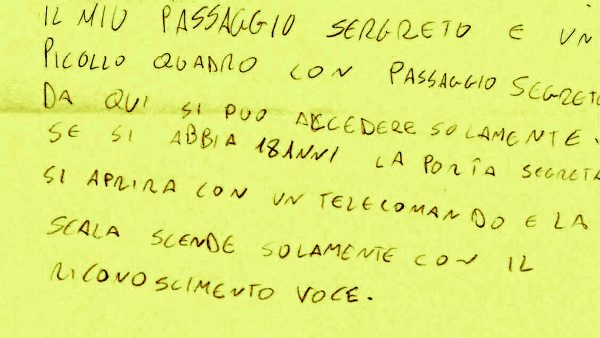

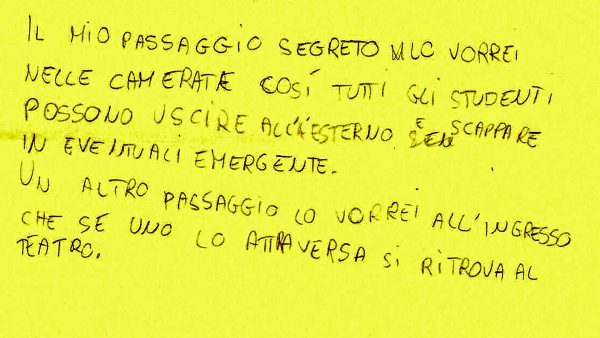

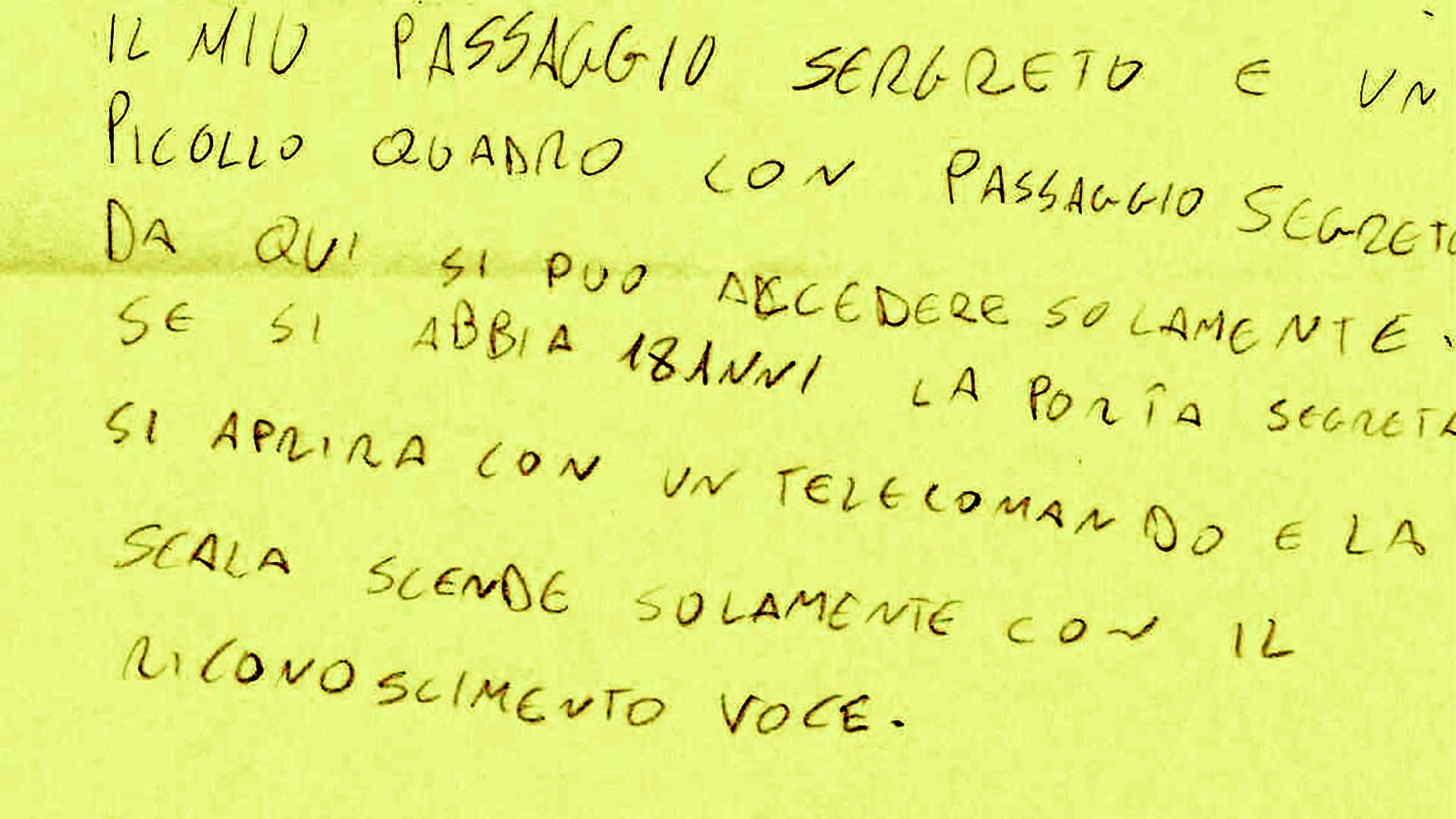

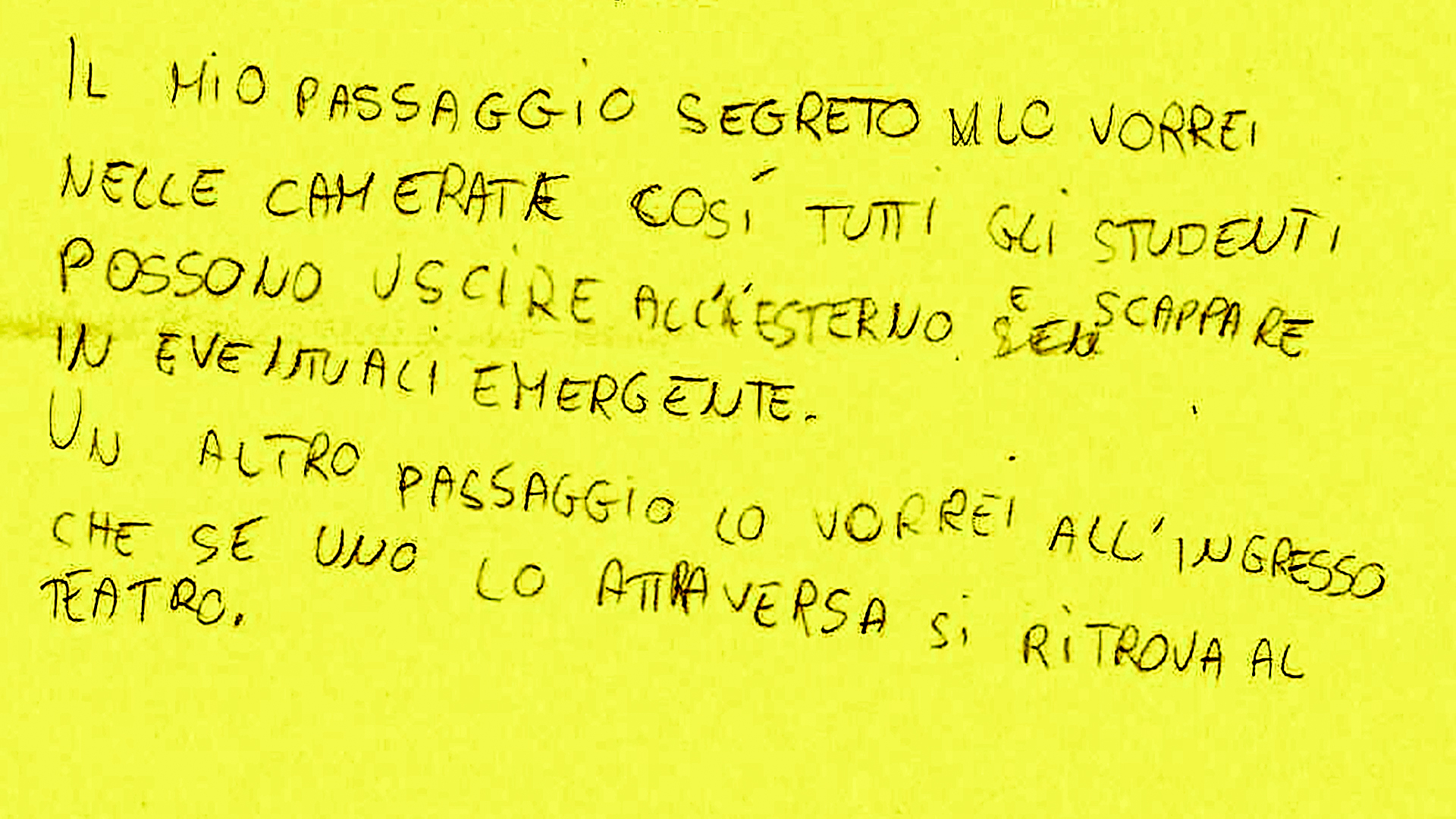

Il mio passaggio segreto – 1

“vorrei che il…

“vorrei che il mio passaggio segreto fosse aperto a tutti”

“il mio…

La musica e il potere

Appuntamento in collaborazione con Amici della musica di Modena

La musica d’arte, fino all’avvento della rivoluzione beethoveniana, è sempre stata il simbolo sonoro del potere. Di un potere (civile, religioso, militare, economico) o di più poteri intarsiati tra loro. Nel IX secolo, ad esempio, in piena epoca carolingia, il…

Appuntamento in collaborazione con Amici della musica di Modena

La musica d’arte, fino all’avvento della rivoluzione beethoveniana, è sempre stata il simbolo sonoro del potere. Di un potere (civile, religioso, militare, economico) o di più poteri intarsiati tra loro. Nel IX secolo, ad esempio, in piena epoca carolingia, il canto cristiano si affida alla scrittura e diventa lo strumento principale dell’unificazione politica del Sacro Romano Impero. All’epoca dei trobadours, nell’Occitania dell’anno Mille, la poesia per musica è invece la voce del castello, ossia del centro di governo assoluto del territorio. Nel Quattrocento, la “cappella alta”, istituita da tutte le signorie dominanti, è lo stendardo sonoro che il principe fa sventolare all’esterno del palazzo, per…

Appuntamento in collaborazione con Amici della musica di Modena

La musica d’arte, fino all’avvento della rivoluzione beethoveniana, è sempre stata il simbolo sonoro del potere. Di un potere (civile, religioso, militare, economico) o di più poteri intarsiati tra loro. Nel IX secolo, ad esempio, in piena epoca carolingia, il canto cristiano si affida alla scrittura e diventa lo strumento principale dell’unificazione politica del Sacro Romano Impero. All’epoca dei trobadours, nell’Occitania dell’anno Mille, la poesia per musica è invece la voce del castello, ossia del centro di governo assoluto del territorio. Nel Quattrocento, la “cappella alta”, istituita da tutte le signorie dominanti, è lo stendardo sonoro che il principe fa sventolare all’esterno del palazzo, per mostrare tutto il suo potere. Un secolo più tardi le quattro cappelle basilicari istituite dalla Chiesa di Roma, ma anche il leggendario Concerto Palatino della Basilica di S. Petronio, a Bologna, sono la misura dell’onnipresenza del potere religioso che penetra in tutti i gangli della vita civile. E gli esempi possono continuare: la prima opera per musica della storia occidentale, ossia l’Euridice di Jacopo Peri, eseguita nel 1600 in occasione del matrimonio tra Enrico IV e Maria de’ Medici, è la dimostrazione del potere esercitato dalla finanza fiorentina sulle politiche del re di Francia. Mentre l’apertura del primo teatro d’opera a pagamento, a Venezia, nel 1637, è la conseguenza del nuovo potere economico acquisito dalla borghesia commerciale veneziana. Rari, rarissimi sono i casi in cui la musica “colta”, almeno fino all’inizio dell’Ottocento, assume un ruolo antagonista rispetto al potere. Un esempio su tutti è rappresentato dal Roman de Fauvel, un poema cavalleresco musicato da Philippe de Vitry all’inizio del Trecento, che è la prima forma di satira esercitata contro un sovrano: Filippo IV il Bello viene accusato di spremere la nobiltà francese per nutrire le finanze dello Stato. Naturalmente tutto cambia quando in epoca moderna i tre esponenti più illustri del classicismo viennese, Haydn, Mozart…

L’invenzione della scrittura e la nascita delle civiltà

Sutra del Loto

La conferenza prenderà in esame il Sutra del Loto (Saddharmapundarika-sutra), uno dei testi più significativi del buddhismo Mahayana. Con il termine sanscrito Mahayana (grande veicolo) si intende un insieme di insegnamenti e di scuole buddhiste che proclamano la superiorità spirituale della via del bodhisattva rispetto a quella dell’arhat prevista dal…

La conferenza prenderà in esame il Sutra del Loto (Saddharmapundarika-sutra), uno dei testi più significativi del buddhismo Mahayana. Con il termine sanscrito Mahayana (grande veicolo) si intende un insieme di insegnamenti e di scuole buddhiste che proclamano la superiorità spirituale della via del bodhisattva rispetto a quella dell’arhat prevista dal buddhismo originario (Hinayana, piccolo veicolo). Mentre l’arhat è un individuo che sceglie la vita monacale e che si dedica innanzitutto alla salvezza personale, il bodhisattva può anche essere un laico e fa voto di operare per la salvezza di tutti gli esseri.

Attualmente tutte le scuole buddhiste esistenti, eccetto la scuola Theravada («Scuola degli anziani», presente nello Sri Lanka e nel Sud asiatico), sono di…

La conferenza prenderà in esame il Sutra del Loto (Saddharmapundarika-sutra), uno dei testi più significativi del buddhismo Mahayana. Con il termine sanscrito Mahayana (grande veicolo) si intende un insieme di insegnamenti e di scuole buddhiste che proclamano la superiorità spirituale della via del bodhisattva rispetto a quella dell’arhat prevista dal buddhismo originario (Hinayana, piccolo veicolo). Mentre l’arhat è un individuo che sceglie la vita monacale e che si dedica innanzitutto alla salvezza personale, il bodhisattva può anche essere un laico e fa voto di operare per la salvezza di tutti gli esseri.

Attualmente tutte le scuole buddhiste esistenti, eccetto la scuola Theravada («Scuola degli anziani», presente nello Sri Lanka e nel Sud asiatico), sono di derivazione Mahayana. Le opere più antiche appartenenti al corpus mahayana, oggi raccolto nel Canone cinese e nel Canone tibetano, compaiono tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. e ribadiscono tre insegnamenti fondamentali: la perfezione (paramita) più elevata è la prajna (saggezza o conoscenza profonda); il contenuto della prajna è la vacuità (sunyata); l’ideale del saggio che realizza la saggezza profonda è il bodhisattva.

Composto tra il I e il II secolo d.C., il Sutra del Loto fu tradotto in più lingue e si diffuse in tutta l’Asia centrale e nell’Estremo Oriente. In questo sutra il Buddha Sakyamuni presenta il Buddha ekayana (il veicolo unico del Buddha) in cui verrebbero condensate tutte le altre «vie» buddhiste, compresa quella Hinayana. La dottrina è enunciata a partire dall’esposizione dell’idea di Tathata ovvero della «Realtà per come essa è». Inoltre, nel Sutra del Loto il Buddha Sakyamuni afferma di essere il Buddha eterno, cioè di non essere mai entrato nel pari nirvana (estinzione definitiva) e di aver conseguito la bodhi da tempo immemorabile. Pertanto, qui la figura del Buddha storico comincia ad avere connotati quasi divini (eternità e onniscienza).

Lazzaro Mocenigo

Luigi Manzini

Giovanni Pindemonte

Paolo Emilio Campi

«Stranieri, chi siete? Da dove venite, viaggiando sul mare?». In questa domanda che Polifemo rivolge a Ulisse e ai suoi compagni risiede l’autentico significato dell’Odissea.

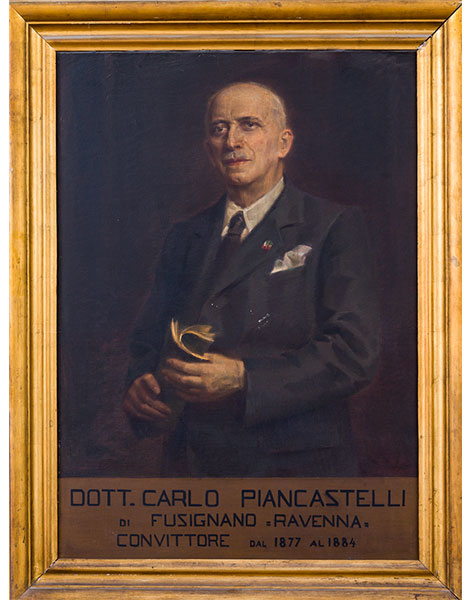

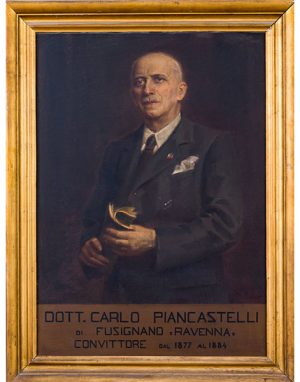

Carlo Piancastelli

Dirigibile in volo (lastra FSC)

I due volti del tempo

Cupola

Filosofia e teatro

La Repubblica da Platone, mise en espace, ERT − Emilia Romagna Teatro Fondazione e Fondazione San Carlo, 7– 9 febbraio…

Osservare l’antico per conoscere il moderno

Il tema del workshop dell’anno 2019 organizzato dalla Fondazione San Carlo con gli studenti delle scuole superiori è l’ambiente. I…

Il Gatto letterario

Ieri sera, per l’ottava lezione dell’Università Popolare, il prof. Dario Carraroli ha tenuto la sua seconda lezione sugli animali domestici…

Ieri sera, per l’ottava lezione dell’Università Popolare, il prof. Dario Carraroli ha tenuto la sua seconda lezione sugli animali domestici nella letteratura soffermandosi, questa volta, sul gatto.

L’oratore ha diviso la conferenza in tre parti. Nella prima ha considerato il gatto come un animale pauroso, malefico, compagno di streghe, e questa credenza era generale nel Medio Evo. Nella seconda l’ha considerato sotto l’aspetto burlesco, raccontando dei poeti che volevano ad ogni costo trovare materia di riso e spesso narravano i tormenti e i patimenti inflitti ai gatti, scrivendo poesie dalle quali traspare una certa crudeltà, frutto certamente dei costumi grossolani e barbari di quel tempo.

Nella terza parte considerava il gatto sotto un benigno aspetto, facendo osservare che un nuovo…

Ieri sera, per l’ottava lezione dell’Università Popolare, il prof. Dario Carraroli ha tenuto la sua seconda lezione sugli animali domestici nella letteratura soffermandosi, questa volta, sul gatto.

L’oratore ha diviso la conferenza in tre parti. Nella prima ha considerato il gatto come un animale pauroso, malefico, compagno di streghe, e questa credenza era generale nel Medio Evo. Nella seconda l’ha considerato sotto l’aspetto burlesco, raccontando dei poeti che volevano ad ogni costo trovare materia di riso e spesso narravano i tormenti e i patimenti inflitti ai gatti, scrivendo poesie dalle quali traspare una certa crudeltà, frutto certamente dei costumi grossolani e barbari di quel tempo.

Nella terza parte considerava il gatto sotto un benigno aspetto, facendo osservare che un nuovo sistema di filosofare dava all’animale una vita superiore, cercando di penetrare nel cervello dell’animale stesso e conoscere lo svolgersi dei suoi pensieri. In questo periodo si ebbero lavori di genio e il gatto ottenne l’onore di ispirare al Baudelaire un vero capolavoro in cui si fondono pensieri profondi e cose gentili.

Il chiarissimo conferenziere alla fine del suo dire raccoglieva vivissimi applausi dal pubblico entusiasmato: il ragioniere del Collegio San Carlo, che come sempre ha ospitato la conferenza nella sua Sala Grande, ha sottolineato in particolare per la conferenza di ieri sera che il professore ha trovato la giusta chiave di comunicazione, unendo l’utilità della formazione alla piacevolezza dell’argomento…

Piccole ragioni

“Perché?” è una di quelle domande che da sempre i più piccoli pongono con insistenza agli adulti che li circondano quando non sono soddisfatti delle loro risposte. Da lì, da…