È dedicata alle…

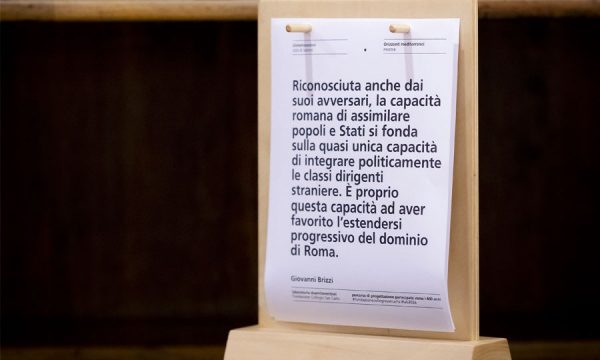

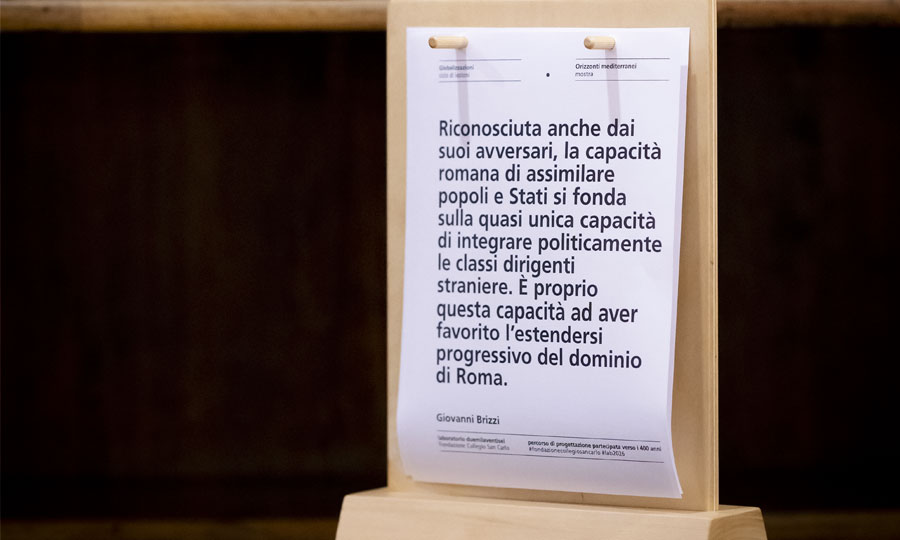

Orizzonti mediterranei

È dedicata alle…

È dedicata alle forme di globalizzazione in età classica la nuova mostra…

Se la democrazia degli antichi sia ancora utile per emendare quella dei moderni

Che la democrazia sia un’invenzione greca è opinione piuttosto radicata. Un effetto di tale nozione approssimativa si è visto quando è stata elaborata la bozza del preambolo della Costituzione europea (diffusa il 28 maggio 2003). Coloro che, dopo molte alchimie, hanno elaborato quel testo hanno pensato di imprimere il marchio…

Che la democrazia sia un’invenzione greca è opinione piuttosto radicata. Un effetto di tale nozione approssimativa si è visto quando è stata elaborata la bozza del preambolo della Costituzione europea (diffusa il 28 maggio 2003). Coloro che, dopo molte alchimie, hanno elaborato quel testo hanno pensato di imprimere il marchio greco-classico alla nascente Costituzione anteponendo al preambolo una citazione tratta dall’epitaffio che Tucidide attribuisce a Pericle. Nel preambolo della Costituzione europea le parole del Pericle tucidideo si presentano in questa forma: «La nostra Costituzione è chiamata democrazia perché il potere è nelle mani non di una minoranza ma del popolo intero». È una falsificazione di quello che Tucidide fa dire a Pericle . Dice Pericle,…

Che la democrazia sia un’invenzione greca è opinione piuttosto radicata. Un effetto di tale nozione approssimativa si è visto quando è stata elaborata la bozza del preambolo della Costituzione europea (diffusa il 28 maggio 2003). Coloro che, dopo molte alchimie, hanno elaborato quel testo hanno pensato di imprimere il marchio greco-classico alla nascente Costituzione anteponendo al preambolo una citazione tratta dall’epitaffio che Tucidide attribuisce a Pericle. Nel preambolo della Costituzione europea le parole del Pericle tucidideo si presentano in questa forma: «La nostra Costituzione è chiamata democrazia perché il potere è nelle mani non di una minoranza ma del popolo intero». È una falsificazione di quello che Tucidide fa dire a Pericle . Dice Pericle, nel discorso assai impegnativo che Tucidide gli attribuisce: «La parola che adoperiamo per definire il nostro sistema politico è democrazia per il fatto che, nell’amministrazione, esso si qualifica non rispetto ai pochi ma rispetto alla maggioranza». Pericle prosegue: «Però nelle controversie private attribuiamo a ciascuno ugual peso e comunque nella nostra vita pubblica vige la libertà». Si può sofisticare quanto si vuole, ma la sostanza è che Pericle pone in antitesi “democrazia” e “libertà” . Democrazia era il termine con cui gli avversari del governo “popolare” definivano tale governo, intendendo metterne in luce proprio il carattere violento (kràtos indica per l’appunto la forza nel suo violento esplicarsi). Per gli avversari del sistema politico ruotante intorno all’assemblea popolare, democrazia era dunque un sistema liberticida. Ecco perché Pericle, nel discorso ufficiale e solenne che Tucidide gli attribuisce, ridimensiona la portata del termine, ne prende le distanze e dice: si usa democrazia per definire il nostro sistema politico semplicemente perché siamo soliti far capo al criterio della “maggioranza”, nondimeno da noi c’è libertà.

(da L. Canfora, La democrazia. Storia di un’ideologia, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 11-13)*

Costituzioni e Codici

La sfera politica delle religioni

Il punto di partenza sta nell’impossibilità, già intuita da Weber, di procedere a una piena razionalizzazione dei diritti sacri. Proprio perché il loro fondamento è eteronomo e va ricondotto a un’autorità esterna e superiore all’uomo, i diritti delle religioni contengono norme che non possono essere compiutamente giustificate in termini razionali…

Il punto di partenza sta nell’impossibilità, già intuita da Weber, di procedere a una piena razionalizzazione dei diritti sacri. Proprio perché il loro fondamento è eteronomo e va ricondotto a un’autorità esterna e superiore all’uomo, i diritti delle religioni contengono norme che non possono essere compiutamente giustificate in termini razionali o etici (né spiegate in chiave tradizionale e consuetudinaria): esse richiedono di essere obbedite semplicemente perché dettate da Dio (per alcune religioni) o radicate nell’ordine cosmico (per altre). Il divieto ebraico di mangiare insieme carne e latte può avere avuto, alle sue origini, motivazioni di tipo pratico, ma oggi è rispettato soltanto perché gli ebrei osservanti lo ritengono voluto da Dio, non perché abbia un…

Il punto di partenza sta nell’impossibilità, già intuita da Weber, di procedere a una piena razionalizzazione dei diritti sacri. Proprio perché il loro fondamento è eteronomo e va ricondotto a un’autorità esterna e superiore all’uomo, i diritti delle religioni contengono norme che non possono essere compiutamente giustificate in termini razionali o etici (né spiegate in chiave tradizionale e consuetudinaria): esse richiedono di essere obbedite semplicemente perché dettate da Dio (per alcune religioni) o radicate nell’ordine cosmico (per altre). Il divieto ebraico di mangiare insieme carne e latte può avere avuto, alle sue origini, motivazioni di tipo pratico, ma oggi è rispettato soltanto perché gli ebrei osservanti lo ritengono voluto da Dio, non perché abbia un fondamento razionale o risponda a un imperativo etico. Analogamente, nella tradizione indù, la doverosità di alcuni atti è conoscibile solo attraverso la rivelazione e non può essere colta per via razionale. Qui sta la differenza principale tra le concezioni giusnaturalistiche a base secolare e i diritti delle religioni. Il fondamento ultimo della norma non sta nella ragione né nella coscienza umana, bensì in una realtà esterna all’uomo: a volte – forse anche il più delle volte – non vi sarà contrasto tra quanto dettato dalla ragione e dalla coscienza da un lato e quanto comandato da questa realtà trascendente dall’altra. Ma quest’ultima non è mai integralmente riducibile alle prime due. Né è riconducibile – anche se qui il discorso si fa più complesso – alla consuetudine: il rifiuto delle autorità della chiesa cattolica di riconoscere il sacerdozio femminile (che non ha un fondamento nell’etica o nella ragione) non è fondato sulla consuetudine ma sulla tradizione, che è una fonte del diritto divino al pari delle Sacre Scritture. La giustificazione per respingere l’ordinazione sacerdotale delle donne non sta nel rilievo (peraltro contestato da alcuni) che cosi si è sempre fatto nella bimillenaria vicenda della chiesa: sta nell’affermazione, di ben altro spessore e significato, che questa bimillenaria tradizione è il modo con cui Dio ha parlato agli uomini e quindi integra un precetto che nessun uomo – neppure il pontefice – ha il potere di modificare. Di…

Giovan Battista Ayroli

Filippo Guicciardi

Alfonso Varano

Paolo Emilio Campi

L’archeologia rivela che importanti scritture furono inventate, ma anche presto perdute, rivelando l’estrema fragilità di tutto quanto abbiamo sinora costruito.

Paolo Boschetti

Il teatro del Collegio

L’ebreo emancipato

Minerva illumina di sapere le scienze e le arti

Filosofia e teatro

La Repubblica da Platone, mise en espace, ERT − Emilia Romagna Teatro Fondazione e Fondazione San Carlo, 7-9 febbraio 2014…

Utopie di ieri, utopie di oggi

Un originale cantiere di idee e di riflessioni. Appare questa la formula più indicata per definire il workshop con le…

Un incontro da Nobel

Si è prolungato a lungo per rispondere alle curiosità degli studenti l’incontro con Alberto Gatto, ricercatore al Politecnico di Milano…

Si è prolungato a lungo per rispondere alle curiosità degli studenti l’incontro con Alberto Gatto, ricercatore al Politecnico di Milano presso il dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria, membro del gruppo di lavoro che ha dimostrato l’esistenza delle onde gravitazionali, ottenendo il Nobel 2017 per la fisica.

In una lezione chiara e appassionata, Alberto Gatto ha raccontato ai collegiali della Fondazione San Carlo “Perché Einstein aveva ragione (ma dimostrarlo è stato difficile)”. La sua testimonianza sulla scoperta delle onde gravitazionali, sulla bellezza della ricerca scientifica e sull’importanza di sbagliare è stata di stimolo e di ispirazione per gli studenti.

Nel racconto di Gatto, “il 14 settembre 2015 alle ore 11.51, per la prima volta nella storia, un team di ricerca…

Si è prolungato a lungo per rispondere alle curiosità degli studenti l’incontro con Alberto Gatto, ricercatore al Politecnico di Milano presso il dipartimento di Elettronica, informazione e bioingegneria, membro del gruppo di lavoro che ha dimostrato l’esistenza delle onde gravitazionali, ottenendo il Nobel 2017 per la fisica.

In una lezione chiara e appassionata, Alberto Gatto ha raccontato ai collegiali della Fondazione San Carlo “Perché Einstein aveva ragione (ma dimostrarlo è stato difficile)”. La sua testimonianza sulla scoperta delle onde gravitazionali, sulla bellezza della ricerca scientifica e sull’importanza di sbagliare è stata di stimolo e di ispirazione per gli studenti.

Nel racconto di Gatto, “il 14 settembre 2015 alle ore 11.51, per la prima volta nella storia, un team di ricerca è riuscito a captare un’onda gravitazionale, dopo almeno cent’anni di ricerche. È come se, quel giorno, avessimo iniziato a sentire: fino a lì avevamo condotto le nostre ricerche come se avessimo avuto un solo senso, quello della vista. In quel momento era come se, per la prima volta, nella ricerca delle origini dell’Universo avessimo acquisito l’udito”.

L’incontro è stato condotto dal professor Alberto Quartarone, docente all’Università Luigi Bocconi di Milano e autore televisivo, titolare di un corso di comunicazione e personal branding nell’ambito del progetto formativo del Collegio.

Con la coda dell’occhio