Abbiamo chiesto ai…

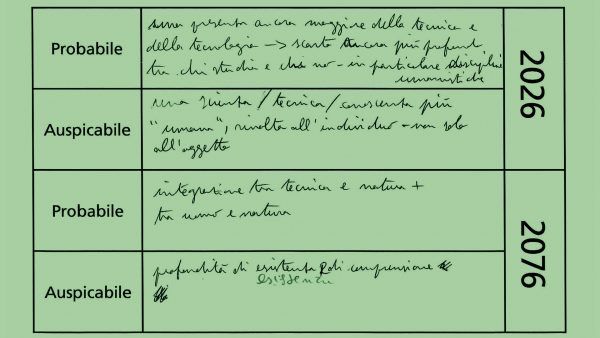

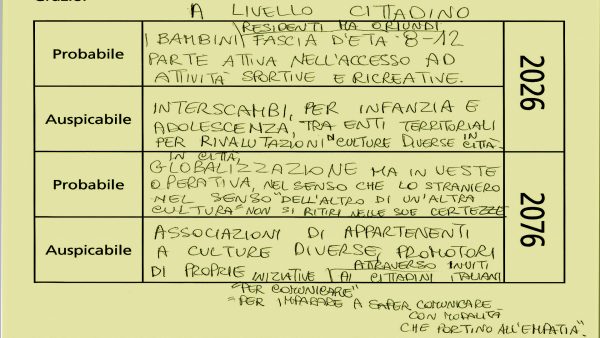

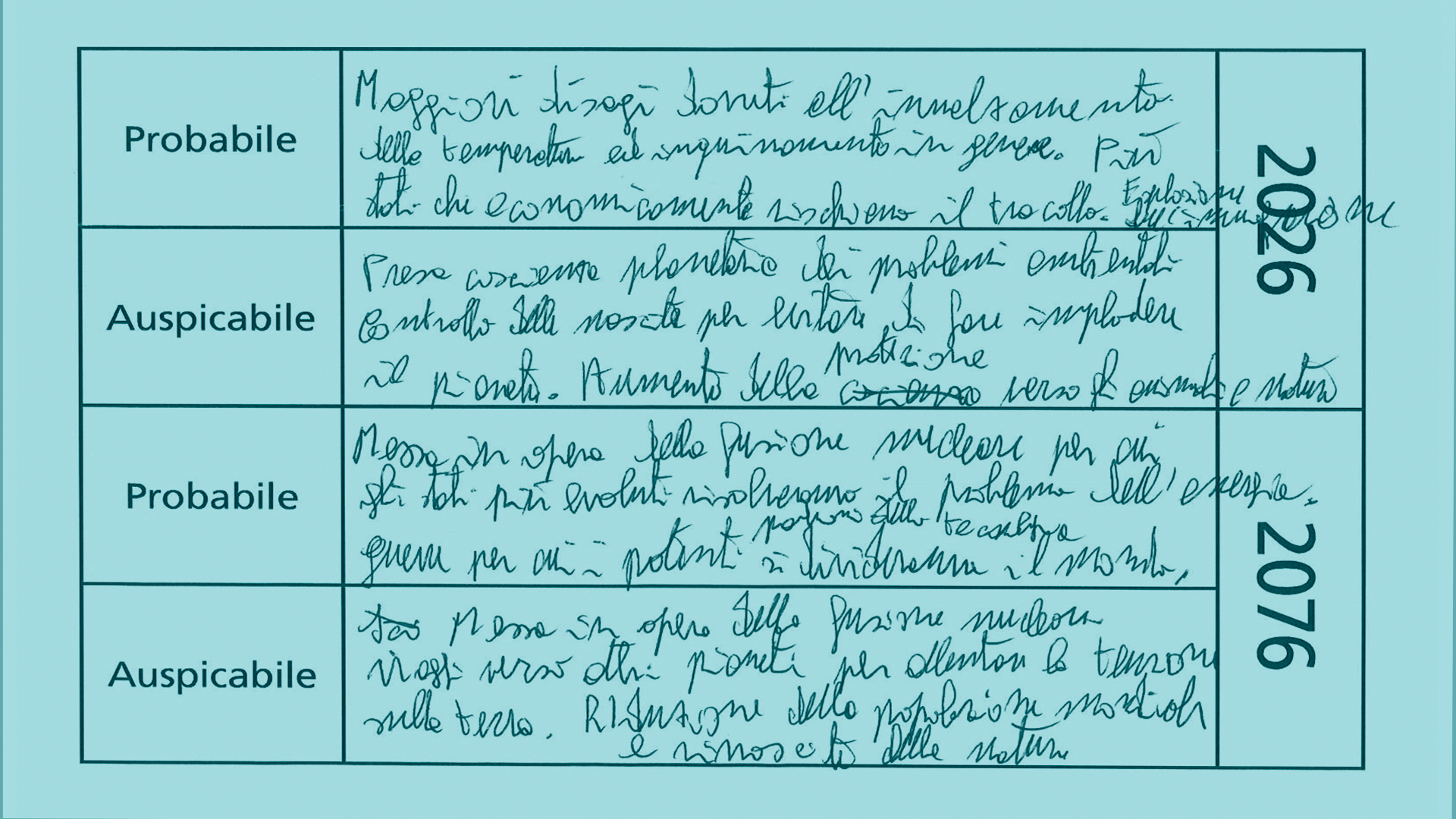

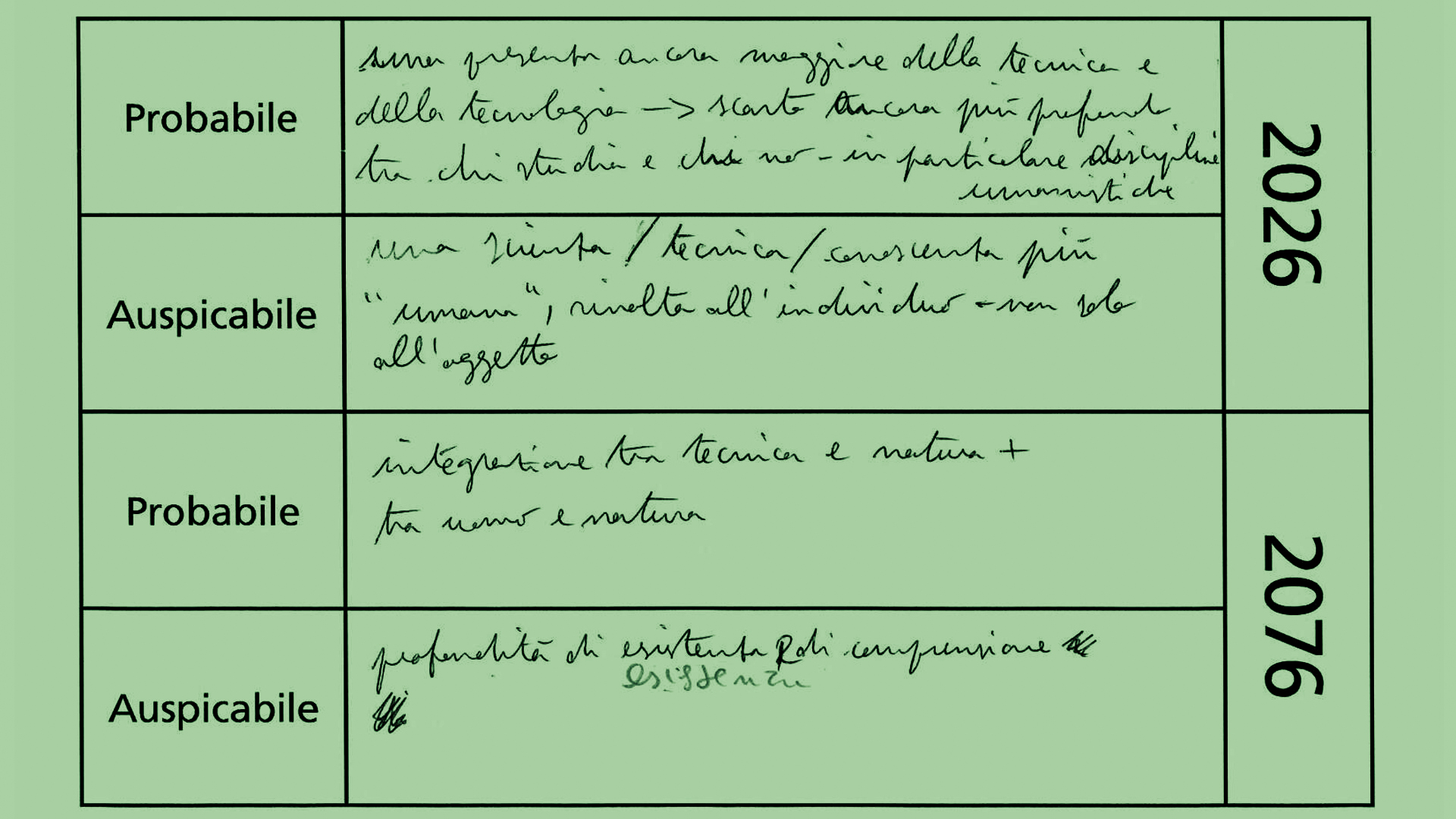

Intuizioni sul futuro – 1

Abbiamo chiesto ai…

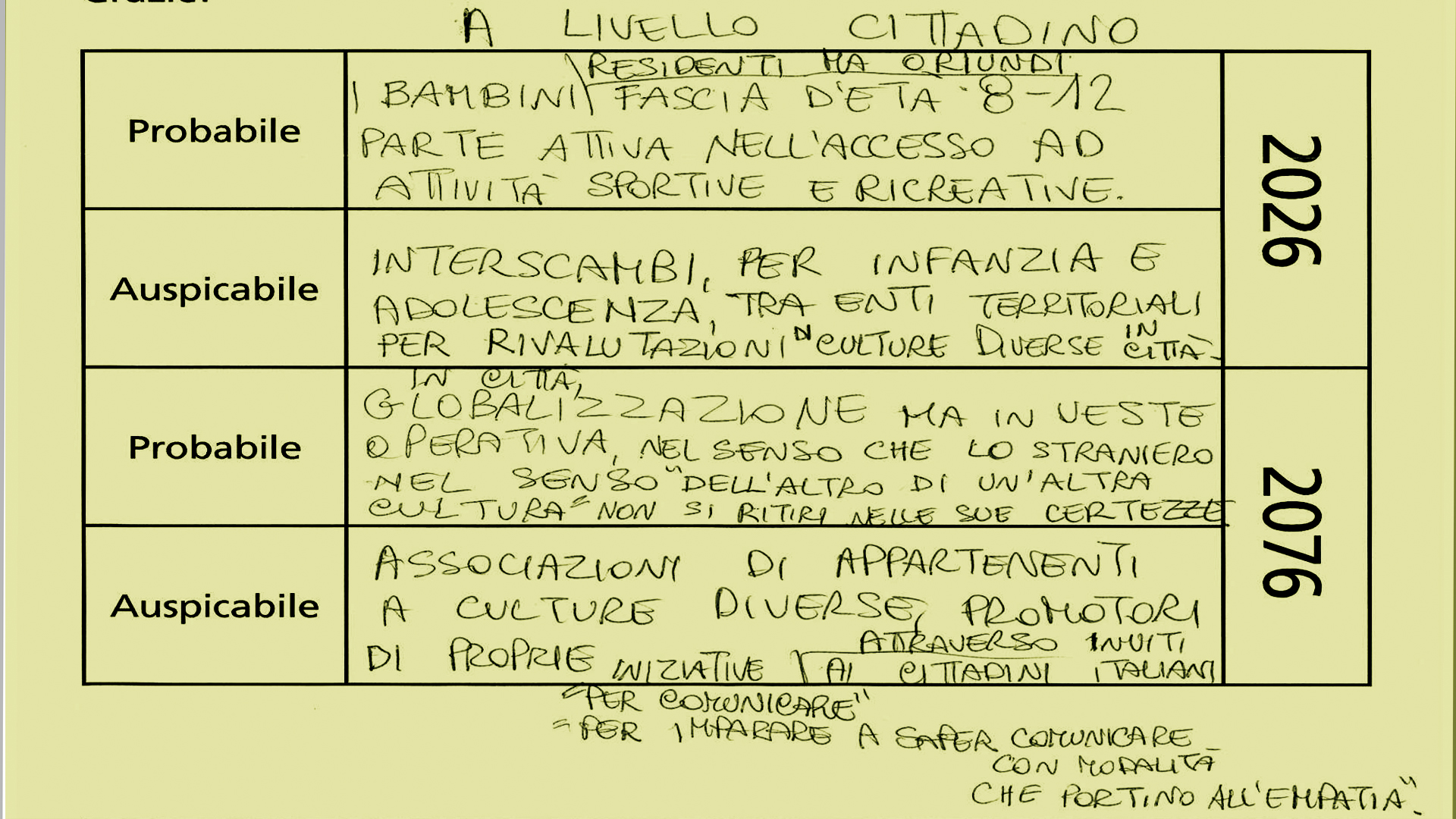

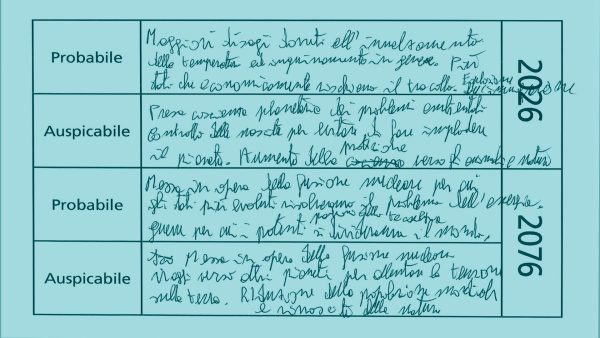

Abbiamo chiesto ai partecipanti al laboratori di filosofia per adulti di condividere…

In cammino

Anche se una parte dei pellegrini giubilari giungeva dall’Italia meridionale e dalla Sardegna, senza dubbio il numero più cospicuo arrivava dall’Europa settentrionale, e francesi e tedeschi ne costituivano i gruppi più numerosi. Le strade attraverso le quali scendevano nella penisola conducevano preferibilmente a due valichi: a ovest il Gran San…

Anche se una parte dei pellegrini giubilari giungeva dall’Italia meridionale e dalla Sardegna, senza dubbio il numero più cospicuo arrivava dall’Europa settentrionale, e francesi e tedeschi ne costituivano i gruppi più numerosi. Le strade attraverso le quali scendevano nella penisola conducevano preferibilmente a due valichi: a ovest il Gran San Bernardo, a est il Brennero. Nel primo anno santo del 1300 un registro nel quale venivano annotate tutte le persone che attraversavano il Gran San Bernardo ci conferma che i viaggiatori a cavallo transitati erano quattordici volte di più rispetto agli anni precedenti. Ancora oggi la presenza di antichi monasteri lungo quei percorsi montani testimonia la loro funzione di ospitalità e soccorso dei pellegrini, che…

Anche se una parte dei pellegrini giubilari giungeva dall’Italia meridionale e dalla Sardegna, senza dubbio il numero più cospicuo arrivava dall’Europa settentrionale, e francesi e tedeschi ne costituivano i gruppi più numerosi. Le strade attraverso le quali scendevano nella penisola conducevano preferibilmente a due valichi: a ovest il Gran San Bernardo, a est il Brennero. Nel primo anno santo del 1300 un registro nel quale venivano annotate tutte le persone che attraversavano il Gran San Bernardo ci conferma che i viaggiatori a cavallo transitati erano quattordici volte di più rispetto agli anni precedenti. Ancora oggi la presenza di antichi monasteri lungo quei percorsi montani testimonia la loro funzione di ospitalità e soccorso dei pellegrini, che poi si apprestavano a scendere verso Roma o per la via Francigena, che passava per la Toscana e il Lazio, o attraverso l’Emilia per poi arrivare nelle Marche e in Umbria, in parte rifacendosi al percorso delle antiche vie consolari romane. Questo secondo itinerario offriva ai pellegrini l’occasione di sostare presso altri due santuari molto famosi: quello di Loreto e quello di Assisi. Ma in realtà ogni itinerario era costruito in modo da offrire la possibilità di visitare luoghi sacri rinomati.

Per chi arrivava dal nord, e attraversava quindi la zona renana e Colonia, si imponeva una sosta presso quello che veniva considerato il luogo di sepoltura dei tre Magi, il duomo di Colonia. Una grande ricchezza di fonti iconografiche – alla quale si aggiunge la diffusa abitudine di intitolare ai Tre re e alle Tre corone alberghi e locande lungo i percorsi dei pellegrini – prova la diffusione medievale di questo culto. Anche i Magi avevano viaggiato, e potevano dunque essere considerati protettori dei viaggiatori.

L’altra tappa obbligatoria per chi scendeva la via Francigena era Lucca, sede del crocefisso che la leggenda voleva scolpito da un personaggio che Gesù lo conosceva bene: Nicodemo. Si trattava di un grande crocefisso “vestito” intorno al quale erano…

Educazione all’arte

Uomini e dèi

È utile ricordare che la vita religiosa degli Ateniesi era scandita da un ritmo denotato da minore regolarità rispetto a quello cui è abituato un osservatore occidentale contemporaneo, ma comunque caratterizzato da elementi qualitativamente rilevanti, proprio in ragione del rapporto con la dimensione politica in senso stretto. Sarebbe senz’altro sbagliato…

È utile ricordare che la vita religiosa degli Ateniesi era scandita da un ritmo denotato da minore regolarità rispetto a quello cui è abituato un osservatore occidentale contemporaneo, ma comunque caratterizzato da elementi qualitativamente rilevanti, proprio in ragione del rapporto con la dimensione politica in senso stretto. Sarebbe senz’altro sbagliato distinguere o addirittura opporre una temporalità politica sacra e una temporalità politica che – per comodità espositiva – potremmo dire ordinaria. Sarebbe però riduttivo negare la differenza qualitativa tra il tempo che noi isoliamo come di pertinenza della dimensione sacra, da una parte, e la vita politica. Tempo ‘sacro’ e tempo ‘ordinario’ entrano in rapporto all’interno di una dimensione cronologica che fa riferimento a un…

È utile ricordare che la vita religiosa degli Ateniesi era scandita da un ritmo denotato da minore regolarità rispetto a quello cui è abituato un osservatore occidentale contemporaneo, ma comunque caratterizzato da elementi qualitativamente rilevanti, proprio in ragione del rapporto con la dimensione politica in senso stretto. Sarebbe senz’altro sbagliato distinguere o addirittura opporre una temporalità politica sacra e una temporalità politica che – per comodità espositiva – potremmo dire ordinaria. Sarebbe però riduttivo negare la differenza qualitativa tra il tempo che noi isoliamo come di pertinenza della dimensione sacra, da una parte, e la vita politica. Tempo ‘sacro’ e tempo ‘ordinario’ entrano in rapporto all’interno di una dimensione cronologica che fa riferimento a un quadro lunisolare, che non conosce consacrazione rituale dell’avvio di anno e che tiene conto solo in parte del ciclo stagionale, pur avendo evidente relazione anche con il ciclo delle stagioni e anche con la vita concreta, pratica in senso stretto, dei cittadini. (…)

Quand’anche si voglia prescindere dai calcoli numerici (in realtà davvero impressionanti) in grado di fornire un’idea del numero di cittadini che – nel corso dell’anno attico – avevano rapporto diretto con performances rituali che coinvolgevano cori, è assolutamente evidente che quando il pubblico vedeva rappresentata una preghiera o una diversa azione rituale, il riconoscimento e l’identificazione si realizzavano non solo in termini – concreti ed elementari – interni allo svolgimento del dramma (la coerenza di quella preghiera entro quella situazione scenica), ma anche attraverso elementi connessi con cerimonie di culto reali, o parti di queste.

Appare, dunque, chiaro che il complesso gioco di riferimenti e relazioni tra coro e personaggi, da una parte, ma anche e soprattutto tra coro e pubblico seduto a teatro, dall’altra, funziona anche perché il pubblico individua elementi verbali e gestuali che riconosce come parte integrante della propria partecipazione, in forma individuale e collettiva, alla vita religiosa della polis. Anche l’esigenza di rappresentare questi elementi sulla scena e nell’orchestra corrisponde a consuetudini consolidate, che parrebbe tutto sommato riduttivo limitarsi a descrivere solo come questioni – per così dire – di tecnica drammaturgica. Si tratta infatti piuttosto di una…

Giancarlo Dinegro

Filippo Guicciardi

Caterino Cornaro della Regina

Giovan Battista Ayroli

L’amicizia non deve guarire le pene della solitudine, ma duplicarne le gioie. L’amicizia non si cerca, non si sogna, non si desidera; si esercita (è una virtù).

Achille Fontanelli

Expo Roma 1911, Padiglione emiliano (lastra FSC)

Le origini del Collegio San Carlo e un frammento di storia modenese

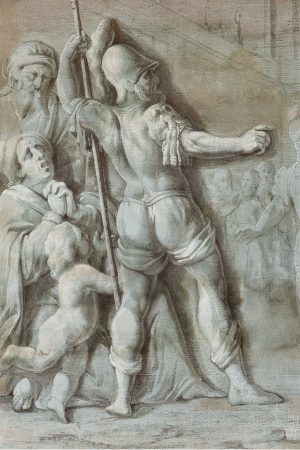

Cristo davanti a Pilato

Filosofia e teatro

Il Simposio da Platone, mise en espace, ERT − Emilia Romagna Teatro Fondazione e Fondazione San Carlo, 8 – 10…

Globalizzazione e libertà

“La valutazione dello sviluppo non può essere separata da quella delle possibilità di vita e di libertà di cui effettivamente…

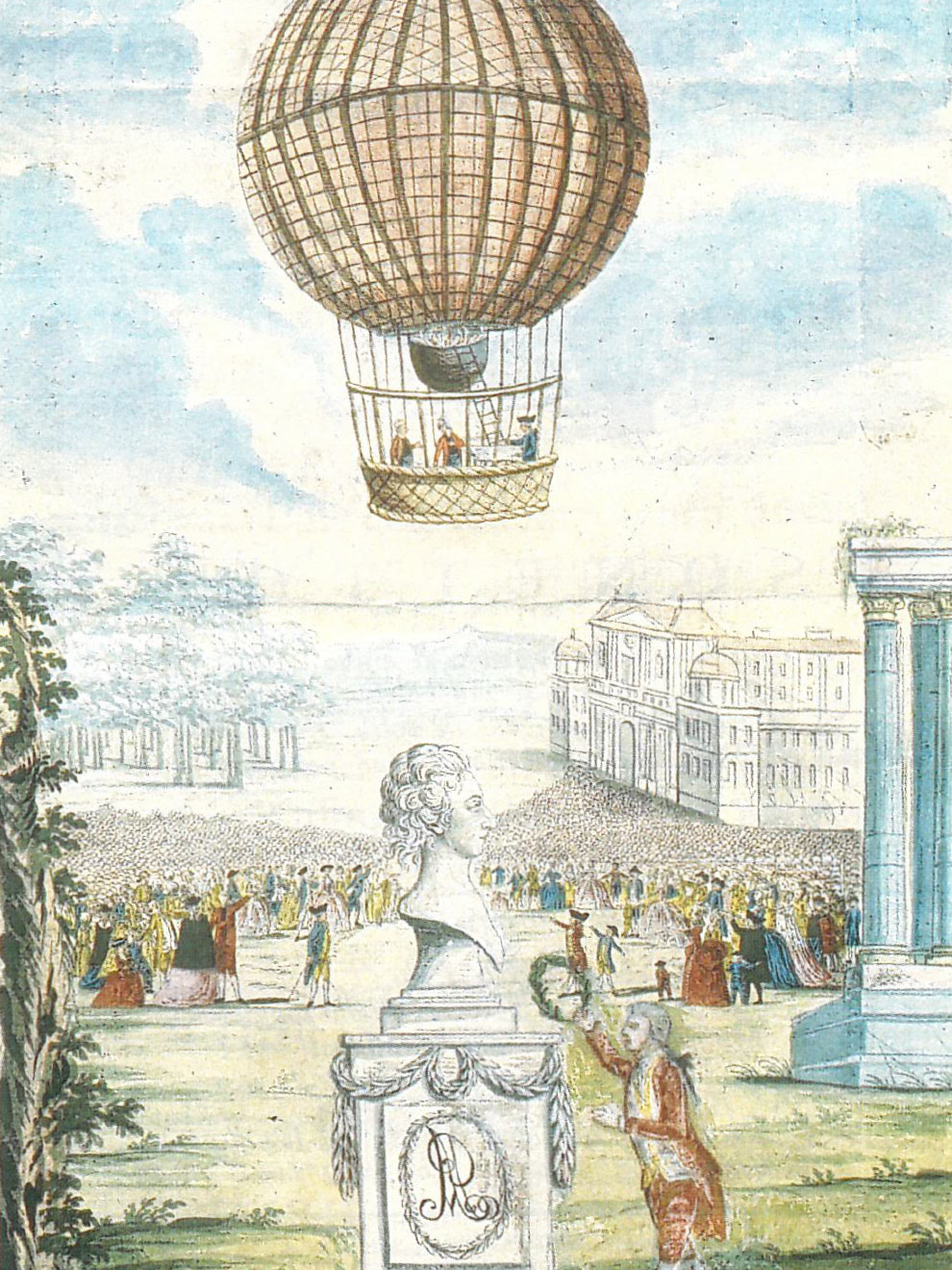

Il milanese volante: l’ex alunno Andreani si lancia in un’impresa eroica

Filosofia con i bambini in Europa